中国大学生计算机设计大赛(简称4C)是我国最早面向本科大学生的顶级赛事之一,历经多年发展,已成为全国普通高校大学生竞赛排行榜中享有盛誉的标杆性竞赛。2025年(第18届)大赛组委会对省级赛参赛作品以约50%的淘汰率进行遴选,最终从全国974所本科院校的数万件作品中,评选出3830件作品入围全国总决赛。

2025年7月至8月,在华东师范大学、中国人民大学、南京大学、东华大学、东北大学、华东理工大学、厦门大学、东南大学、东北师范大学等单位的大力支持下,来自全国高校及相关企业的近300人次评审专家参与了国赛决赛评审工作。经过多轮严格筛选与激烈角逐,最终获奖名单于9月正式揭晓。

我校高度重视本次大赛,由本科生院统筹支持,数据科学与工程学院计算机科学教育教学部具体组织参赛工作。大赛涵盖多个类别,结合我校全面推进“数智赋能”教育教学的举措,全校师生已形成“人工智能+”的思想共识与行动自觉。今年,我校参赛团队重点聚焦人工智能相关赛道,积极发力。

在南京大学承办的“微课与AI辅助教学”赛道中,由数据科学与工程学院白玥和张凌立老师指导,多专业学生协同创作,将VR等现代数字媒体技术、AI大模型与艺术人文有机融合于教学作品,最终斩获两项一等奖,创下我校在该赛事中的历史最佳成绩,充分彰显了我校在师范教育领域的传统优势与创新能力。

其中,作品《醉抚青锋雪,心壮天下事》以《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》为教学内容,采用微课形式,助力学生深入理解与欣赏宋词的文学魅力。该作品以微课视频为主体,融合建模实景合成与动画技术,生动还原诗词场景,并配套开发微信小程序,集成知识检索与AR体验等功能,为学生打造沉浸式古典诗词学习体验。该作品由传播学院郑博艺、美术学院杨欣月与赵嘉佳、软件学院曹康鑫、计算机科学与技术学院罗思钎共同完成,指导教师为数据科学与工程学院白玥和张凌立。

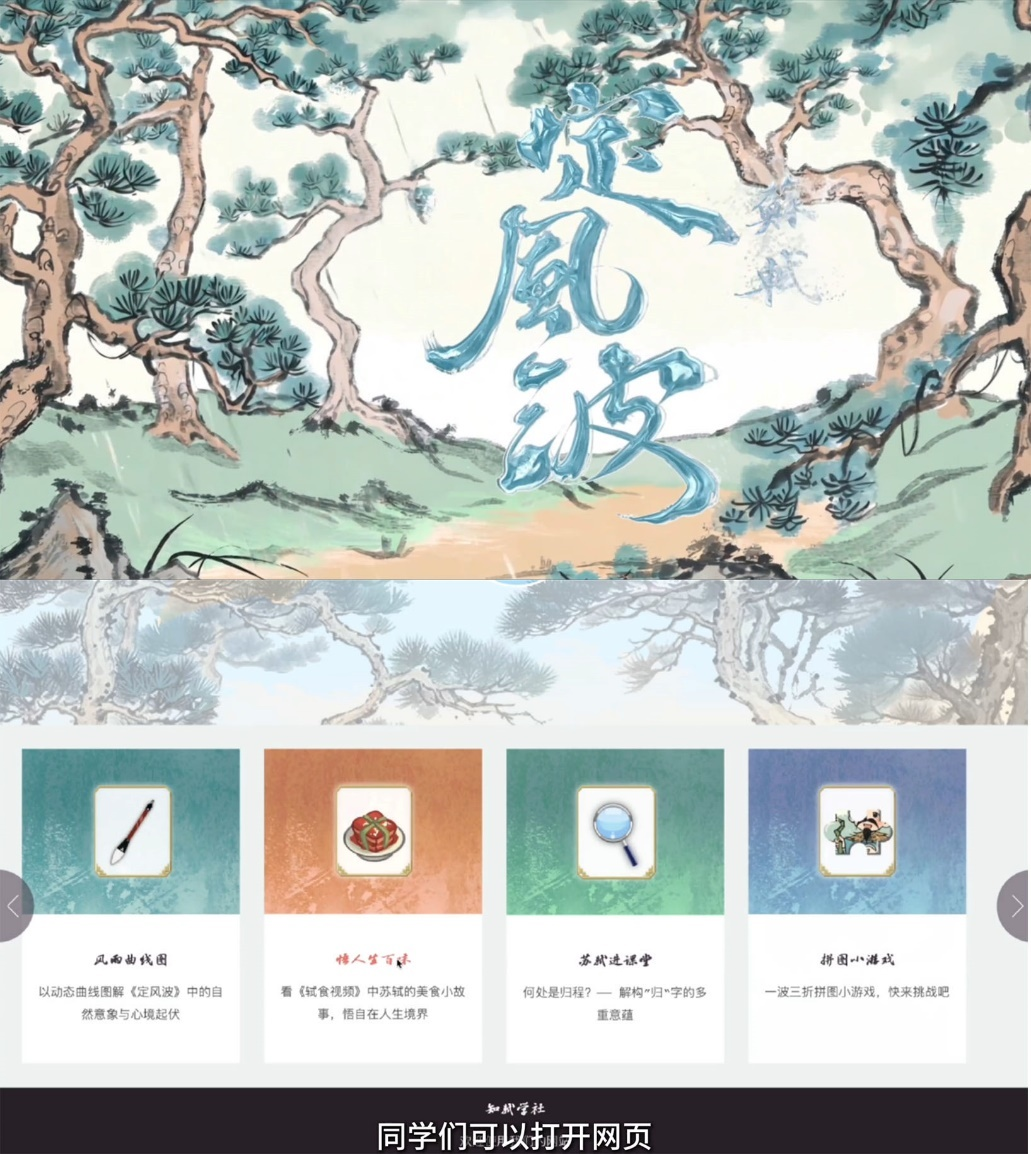

古诗词作为中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴含丰富的美育价值。作品《凭起落,定风波》以《定风波·莫听穿林打叶声》为教学内容,将“以美育人”理念与数字化技术深度融合,针对初中生由形象思维向抽象思维过渡的认知特点,引导学生深入体悟古诗词之美。作品呼应新课标中“文化自信”核心素养,帮助学生理解古诗词中的文化基因与精神标识,探索其在当代的现实价值,实现“以文化人”。该作品运用包括即梦、可灵、Suno、Runway、Vidu等在内的六类AIGC工具,丰富表现形式,为学生带来全新的学习体验。该作品由传播学院周宁沙、美术学院徐思韵与毛玉璇、教育学部谢云洁、汉语言文学专业陈烨桦共同完成,指导教师为数据科学与工程学院白玥和张凌立。

在东北师范大学承办的人工智能应用赛道中,我校学子同样表现优异。数据科学与工程学院刘垚老师、董启文老师指导,顾树焕、林子骥、周向子健、朱季阳、蔡祺枫同学设计的作品《智绘丹青》荣获二等奖;计算机科学与技术学院金建老师、邵非老师指导,张丰识、王艺霖、马明喆同学设计的《天工智检——基于VisionMaster的智能工业产品视觉检测系统》荣获二等奖;数据科学与工程学院刘艳老师、胡文心老师指导,软件工程学院沈卓康、张凯森同学设计的《DeepAgents》荣获三等奖。

此次优异成绩的取得,不仅充分展现了我校学子勇于创新、精于实践的综合素养,也验证了我校以“素养提升为核心”的计算机基础教学改革与“数智跃升计划”的显著成效。通过以问题为牵引、以项目为载体、以数据与智能为工具,学校持续打通“课堂—实验—竞赛—应用”的育人全链条,助力学生在算法思维、工程实现、团队协作与跨学科融合等方面实现可量化提升。我校将以此次大赛为新起点,持续完善“通识+实践+创新”的课程体系与竞赛训练机制,深化人工智能在专业教学与综合实践中的应用场景,推动更多师生在真实任务中提升数字素养与智能能力。面向未来,学校将紧密对接国家战略与产业需求,培养全面发展、兼具科学精神、工程能力与社会责任的复合型人才,以智慧教育驱动人才培养质量全面提升,在更广阔的舞台上持续贡献“华师方案”与“华师力量”。